把“为什么是我”换成“教会我什么”:心理韧性的核心修炼术

日期:2025年11月14日 来源:网站编辑 浏览:595次

把“为什么是我”换成“教会我什么”:心理韧性的核心修炼术

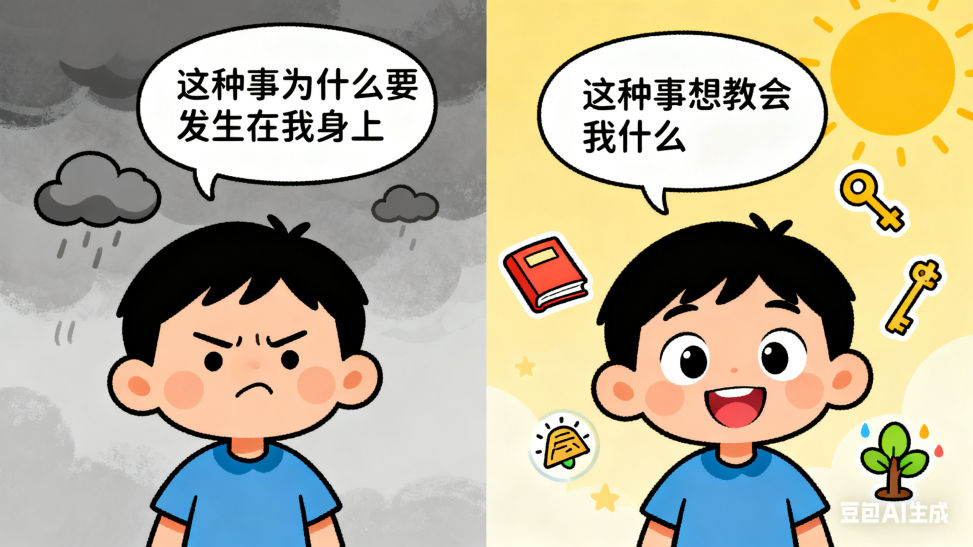

加班到深夜的方案被一笔否定,看着屏幕上密密麻麻的修改意见,第一反应是“为什么偏偏针对我”;计划了很久的旅行因突发状况取消,机票酒店全泡汤,忍不住抱怨“为什么倒霉的总是我”;亲密关系里遭遇误解,冷战蔓延时,心里反复盘旋“为什么这种事要发生在我身上”。

这些瞬间的委屈、不甘甚至愤怒都无比真实,但也正是这些“受害者式提问”,让我们困在情绪里难以挣脱。而心理韧性强的人,往往会在此时完成一次关键的思维跳转:把“这种事为什么要发生在我身上”,换成“这种事想教会我什么”。

一、提问的转向,是心理韧性的起点

心理韧性并非天生的“硬抗能力”,而是一种可后天培养的“认知弹性”——它让我们在压力、挫折面前,依然能保持积极适应的心态。

心理学中的“认知重构”理论(由心理学家贝克提出,是认知行为疗法的核心技术)指出,影响我们情绪和行为的,从来不是事件本身,而是我们对事件的解读。“为什么是我”的提问,本质是把自己放在“被动承受者”的位置,聚焦于“不公”和“伤害”,只会放大负面情绪;而“教会我什么”的提问,则让我们主动切换到“主动学习者”的视角,聚焦于“成长”和“收获”,为情绪找到出口,为行动找到方向。

积极心理学之父塞利格曼的“习得性乐观”研究也证实:当人们学会从挫折中寻找可控因素和成长意义时,会显著提升心理韧性,减少抑郁情绪的产生。那些能快速从困境中恢复的人,并非从未痛苦,而是懂得用建设性的提问,把挫折从“人生的绊脚石”变成“成长的垫脚石”。

二、三个步骤,完成提问方式的蜕变

从“抱怨式提问”到“成长式提问”,不是强行自我安慰,而是一套可操作的思维训练。

1.先接纳情绪,再切换视角

遇到挫折时,不必强迫自己立刻“正能量”。允许自己难过、委屈5分钟,给情绪一个释放的窗口。但要设定“情绪止损线”,告诉自己:“我可以难过,但不能一直陷在这里。现在,我想看看这件事背后藏着什么礼物。”

比如被同事抢功时,先承认“被忽视的感觉真不好受”,再切换提问:“这件事教会我什么?是要更主动地展示工作成果,还是要学会在合作中明确边界?”

2.拆解问题,找到可控答案

“这种事想教会我什么”的提问,核心是找到“我能改变什么”。可以试着从三个维度拆解:

能力层面:我缺少哪些技能或经验,才导致了这次困境?

心态层面:我之前的哪些想法可能过于片面,需要调整?

行动层面:接下来我能做什么,避免类似情况再次发生?

就像计划被打乱时,与其纠结“为什么运气这么差”,不如拆解:“这教会我要做备用方案,还是要学会接受不确定性?”找到具体的答案,就不会再陷入虚无的抱怨。

3.记录成长,强化正向思维

人的大脑需要反复训练才能形成新的思维习惯。可以准备一个“成长笔记”,每次遇到挫折并完成提问转换后,写下自己的感悟和收获。

比如面试失败后,记录:“这件事教会我,简历需要更突出实操案例,面试时要更精准地表达自己的优势。”每次翻看,都会强化“挫折即课堂”的认知,让成长式提问成为本能。

三、心理韧性的本质:与生活温柔对抗

我们这一生,总会遇到突如其来的风雨、不期而遇的挫折。没有人能避免困境,但我们可以选择面对困境的姿态。

“这种事为什么要发生在我身上”的提问,是把自己交给命运,被动承受一切;而“这种事想教会我什么”的提问,是主动握住人生的方向盘,在困境中汲取力量。

心理韧性不是“永不倒下”,而是倒下后能笑着站起来,拍拍身上的尘土说:“谢谢你让我变得更强。”当你习惯用成长的视角看待所有挫折,就会发现,那些曾经让你痛苦的事,终会成为你人生中最宝贵的财富。

下次再遇到让你崩溃的瞬间,试着深吸一口气,把心里的抱怨换成提问:“这件事,想教会我什么?”你会发现,情绪会慢慢平静,方向会逐渐清晰,而你也在这个过程中,悄悄长成了更强大的自己。

(声明:医学科普,仅供参考,如有不适,请及时就医。图片由AI生成,如有侵权,请联系及时删除。)